いったいどうしたらいいんだよ!

と、こんな悩みを抱えて泣きべそをかいているそこのきみ。きみのために、その「どこが分からないか分からない」を解決する方法を教えましょう。これが分かれば、何をしたらいいかハッキリして、成績アップ間違いなしです。

私はこのやり方をするようになってから、かなり勉強がはかどるようになりました。偏差値も10以上アップしたし、大学にも入れたし、大人になってからも役立っています。

きっと、中学生・高校生のきみにも、保護者の方にも参考になるでしょう。

「どこが分からないか分からない」を抜け出す3つの方法

きっと、今は森の中で迷子になっているような気持ちでしょう。何を、どう勉強すればいいか分からないのは心細いものです。

でも、「これがわからないんだ」と問題点がハッキリすれば、あとはそこを勉強すればいいんだから楽なものです。効率的にスイスイと勉強できて、成績も上がりやすくなる。

そのための方法がこちらです。

▼ ▼ ▼

1)各教科の「マップ」を作る

小学校でも中学校でも高校でも、学校の授業に抜けているものがあります。それは、各教科のマップ、つまり、地図を頭に入れること。

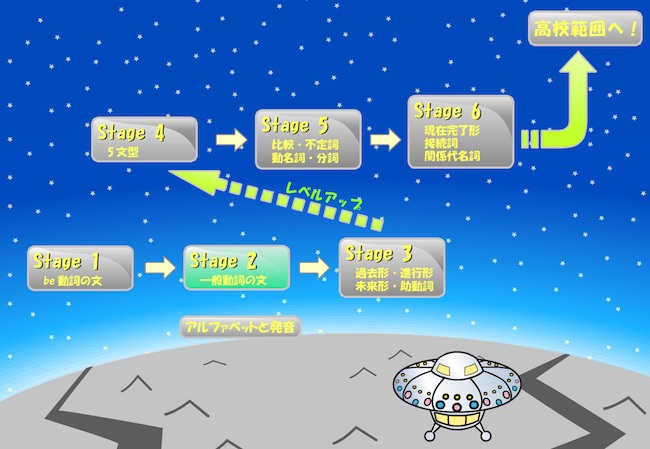

学校の授業では、教科書の最初から一つずつ、いろんな単元を勉強していきますよね。英語ならまずアルファベットを覚えて、I amとYou areをやって、He isとかThat isに進み、動詞の肯定文と否定文……というふうに。

しかし、問題なのはその教科の全体像が見えていないことです!

- いったい一年でどれくらいのことをやっていくのか?

- 今どのくらいまで進んだのか?

- あとどれくらいやれば終わるのか?

こういったことがわかっていないのが問題なんです。たぶん、前の学年でやったことも、あんまり全体が見えてないんじゃないでしょうか?

そうすると、どこかでつまづいたとき、何を復習していいのかよくわからなくなります。どこまで戻ってやり直せばいいのか、全然わからないのです。

本当は、一年の最初の授業とか、学期のはじめに、先生が「いまここですよー」というのを確認してくれればいいんですが、なかなかそういうことはやってくれません。

なので、

まずは自分で苦手な教科のマップを作りましょう。たとえば教科書の目次を見て、それを書き写してみるんです。

すると、「ああ、全体はこうなっていたんだ」と納得できます。30分もあればできるでしょう。

ゲームで例えると、「どこが分からないか分からない」というとき、どこかのステージで大切なアイテムを取り忘れている状態です。なのに、先へ進んできちゃったんです。でも、ステージ・マップが見えていないんです(そんなクソゲーはないでしょうけど)。

名作ゲームはマップもきれいで分かりやすい

(出典:1.bp.blogspot.com)

でも、地図を作ればもう安心。自分が何をやってきたのか、これから何をやるのか、今どこをやってるのかが分かるようになる。と、何かつまづいたときでも「あ、あそこを復習すればいいんだ!」と気付けるようになります。

全部の教科でやるのはたいへんですが、とりあえず苦手教科で試してみるのがおすすめ。たまに30分かけてやるだけで、そのあと何ヶ月もの勉強効率がまったく変わってきます。ぜひ、やってみてください。

2)積み上げ思考に切り替える

「何が分からないか分からない」ってことは、頭の中がぐっちゃぐちゃになってる状態です。その状態だと、ついつい「あれもこれも、全部わかんない!」と泣きたくなるでしょう。

でも、本当は違います。

本当は、分かってることもけっこうあるんです。二次方程式が解けないってときでも、たとえば同類項をまとめるとか、分数や小数の計算だとか、そこはわかってたりする。実は、因数分解の公式が1つ分からないだけ。意外とそんなものです。

「うわー、何がなんだか分からないぞ!」というとき、あなたの頭の中は散らかった家の中みたいな状態です。

でも、散らかった部屋でも、実は必要なものってだいたいありますよね? 見つけづらくなっているだけで。

なので、まずは「これもできる。あれもできる」と、できることを確認しましょう。ポジティブに考えるんです。

×「あれもできない。これもできない」(マイナス思考)

○「あれもできる。これもできる」(プラス思考)

一つひとつ、レンガを積み上げる感じです。「よし、これもできるぞ。あれもできるぞ」と確認していく。頭の中でやってもいいし、ノートに書いてみてもOKです。

そうやって積み上げ方式で考えていくと、「じゃあ、何が足りないのか?」が見えてきます。

たとえば連立方程式だったら……

という具合に、問題点が浮き上がってくる(ちなみに、分母分子に足し算引き算がある場合の約分は中学生でもミスしやすいところ)。

ぐちゃぐちゃになって「あれがない。これがない」の状態から、「あれもある。これもある」というレンガ積み上げ式の考え方に変えてみましょう。このプラス思考の考え方だと自信も湧いてくるし、おすすめです。

3)前の学年の教材で遡り学習をする

教科のマップも目次を見て作ったし、いま自分にできることも確認できた。そしたら、いよいよさかのぼり学習です。復習です。

けど、これちゃんとやっていますか? 意外とそのままにしている人も多いのでは?

自分の苦手なポイントが見つかったら、前の学年だろうと、小学校の内容だろうと、そこまで戻って復習するのが大切です。

でも、もしかしたら昔の教科書とかはもうなくなってるかもしれませんね。部屋が散らかってたらどこに行ったかわからない、なんて人もいるかも。「分からないのはほんの一部分なのに、何学年も前の参考書とか問題集を買うのももったいない」って思う人もいるでしょう。

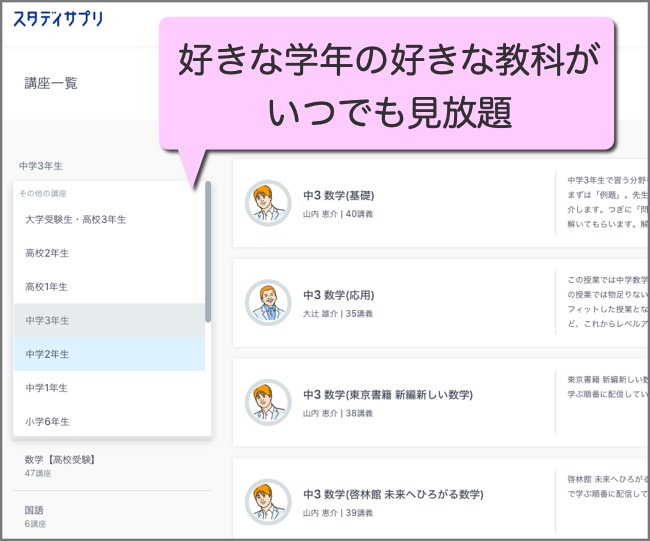

そんなときは、オンライン教材を利用しましょう。

私は「スタディサプリ」と「すらら」という2つの教材をよくおすすめしていますが、この2つなら遡り学習ができるので便利。いま何年生であっても、わからないところまで戻って勉強できるから、いちいち古い教科書を引っ張り出したり問題集を買い直さなくていいのです。

すららだったら普通に今の学年の勉強をしているだけで、「ここの学年の内容が弱いね!」ということでやり直すべき単元を教えてくれるので超便利です。

ちなみに、一応無料で使えるオンライン教材もあるので、お財布事情が厳しいとか、親にやらせてもらえないという人はこっちを使ってもいいでしょう。量と質では劣りますが。

参考記事:中学生向けの無料で使える教材まとめ【プリント&YouTube動画】

まとめ

中高生だったらよくある勉強の悩み、「どこが分からないか分からない」を解決する方法をご紹介しました。

- 目次を写してマップを頭に入れる

- わかることをチェックして積み上げ思考をする

- オンライン教材で遡り学習をする

やっぱり大事なのは、頭の中に勉強の地図を持つことです。学校では意外と教えてくれませんが、ここが大事。私は今でも、新しいことを学ぶときは全体像をざっと見て、ノートに書いたりパソコンに打ち込んでプリントアウトして活用しています。

では、がんばってください!

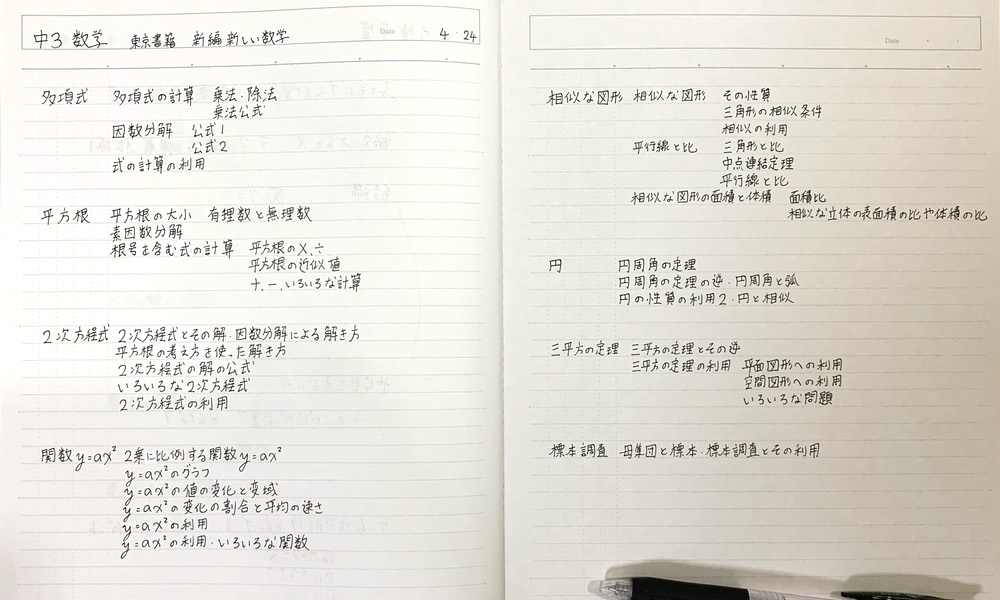

おまけ:マップづくりの実例

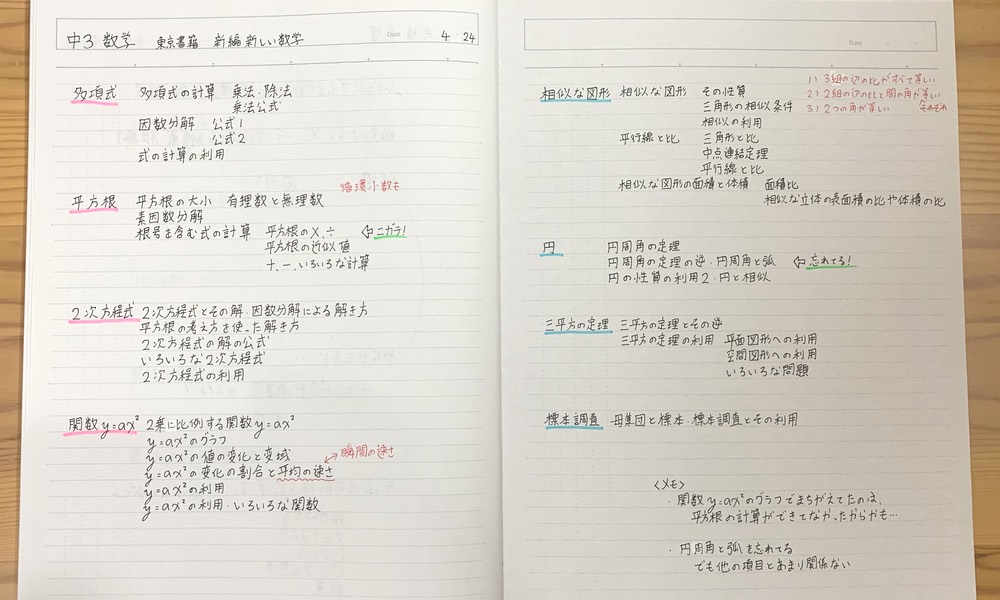

上でも画像を見せましたが、中3数学でマップづくりをやってみました。かかった時間は30分。具体的に何かを覚えたり問題を解いたりするわけじゃないので無駄に思えるかもしれませんが、たまにやっておくと効果テキメンです。

さっきのに少し付け加えたものをまた載せておきます。

教科書の目次(私の場合はスタディサプリの画面)を見ながら、自分で手書きすることが大事です。書いてるうちに、いろんな発見があります。

たとえば、

- 中3数学って前半は全部「2乗のグラフ」に向かってるんだな。

- 平方根の近似値ってなんだっけ? 記憶が抜けてそう。

- 三角形の相似条件てあるけど、合同条件とはどう違うんだっけ?

というふうに、全体の流れが見えてきたり、自分の中であやふやな部分が浮き彫りになってきます。

あと、できればですが、ただ目次を写すだけではなくて、同時に教科書や問題集の中身もちらちら見ながらだともっといいでしょう。「そうか、こんなことをここでやってたんだ」と思い出すことができます。

たとえば「循環小数」は目次には出てきませんが、中を見てみると平方根の「有理数と無理数」でやったことがわかります。そのあとあんまり使わない項目だから忘れがちですが、ここを復習しておけばテストで点の取りこぼしを防げるかもしれません。

ということで、ぜひ試してみてください!