「人間は生まれながらにして平等である」

誰が言い出したのか知りませんが、これは現代の常識とされています。世界人権宣言にもまっさきに書かれている、人権の基本的な考え方です。

しかし、この原則が通用しない無法地帯が、現代日本にはまだ残っている。つまり、その無法地帯とは学校の教室です。

教室には平等とはかけ離れた圧倒的な格差が存在し、上は天国、落ちれば地獄。ネアンデルタール人も真っ青になって逃げ出す弱肉強食の世界が広がっている。その格差は、俗に「スクールカースト」と呼ばれています。

今回は、私がかつてそのスクールカーストを転げ落ち、地の底で這い回っていた高校時代のお話。

入学早々、スクールカースト一軍から脱落

地元では難関として評価の高い、第一志望で入った進学校、そこでどんなめくるめく高校生活を過ごせるのかと、私は期待に胸を弾ませていました。

気分はさながらワンピースのルフィです。これからどんな冒険が待ち受けているんだろう? どんな人物と出会えるのだろう? 春休みのあいだ、期待値はレッドゾーンを振り切るほどに高まっていました。

それから入学式を迎え、教室でオリエンテーションのようなことがあって、滑り出した高校生活。最初はぎこちないながらも普通の生徒として過ごしていました。

「清水くん、いっしょに学食いかねぇ?」

あれは学校が始まって数日目、そう声をかけてくれた人がありました。おお、ありがたい。学食も行ってみたいし。私は「うん、行こう」とうなずきました。

で、誘ってくれた人を含め8人ほどでぞろぞろ学食へ連れ立って行ったのですが、そこがものすごい混みようで、芋を洗うような状態。話をしようにも自分のか細い声では届きません。他の7人は割と威勢のいいタイプの男子だったので苦にもしていないようでしたが、私はしんどかった。

そこから数日間、また同じメンバーで学食に行っていましたが、どうにも居心地がわるい。いえ、学食が、というより、その元気なグループに混じっているのがどうにも場違いに感じられたのです。

彼らが「うぇーいうぇーい!」とノリノリで盛り上がっているさなか、私はどうしたらいいかわからずモジモジしているだけです。居たたまれない。身の置き所がない。

結局、私は彼らとつるむのをやめてしまいました。

その段階ではまったくわかっていなかったのですが、そのグループというのはクラス内のスクールカーストにおける一軍でした。リーダー格の人物やムードーメーカー、モテキャラや熱血部活男子を擁する、いわば、クラスの支配者層。

私は早々にそこから脱落してしまった、というわけです。

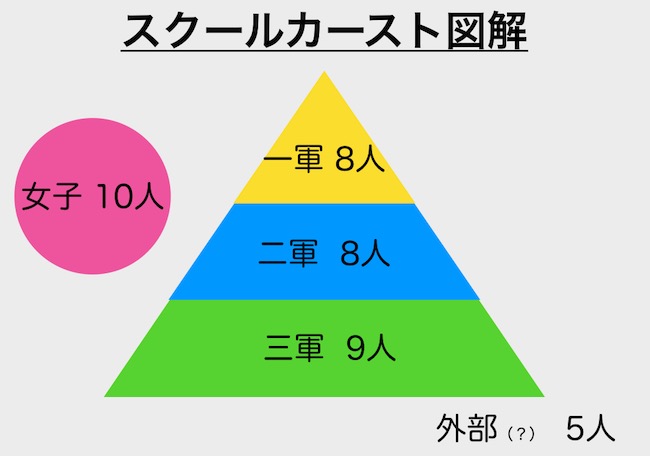

スクールカーストの図解

ここで、こちらをごらんください。

これは入学後数週間にして形成され、卒業までほぼ変わらなかった、わがクラスのスクールカーストでございます(クラス替えなし)。

40人学級のうちトップに君臨するのが先ほどの一軍のメンツ、リア充たちです。背が高く、声がでかい人物がほとんど。一見すると不良っぽい生徒もいました。ここのノリにはなじめなかった。

二軍もリア充ですが、そこまで騒がしくはなかった人たちです。バンドをやってたり勉強ができたりと、何かしら打ち込むものがある生徒が多かった印象。入学後しばらく、ここには縁がありませんでした。

それから三軍、カースト内部の最底辺。ここはオタクっぽくて大人しい属性の生徒たちです。ほぼ3年間を通じ、彼らは休み時間にトランプばかりやっていました。

女子は人数が少なかったからか、10人全員で1グループのような感じ。水面下では女同士の争いもあったかもしれませんが、端から見れば上下関係はなさそうでした。

さて、この中で私が「居場所」としやすそうなのはどこか? もちろん、三軍です。私はオタクではありませんが、属性としてはここが近そう。そう思えました。

しかし、いざこのグループに入ろうとすると、これもしっくりこない。1学期の遠足みたいなイベントで仲間に入れてもらったのですが、なかなか輪に入れません。

そんなこんなで、二学期になる頃にはどこにも居場所を定められぬまま、私は上記のスクールカーストからこぼれ落ち、立派なぼっち学生に仕上がっていったのでした。

アウト・オブ・カーストの奇妙な面々

スクールカーストという序列からこぼれ落ちた単独行動者、これをアウト・オブ・カースト、あるいは「ぼっち」と呼ぶことにいたしましょう。実は、私のクラスにはそんなメンバーが5人もいました。

一人は、わかりやすくハブられていたKくん。彼は朝青龍もかくやという恵まれた体格だったのですが、入学早々にクラスのほぼ全員から「きもい」「きしょい」「キョドってる」と陰口を叩かれ、いじめられていた人物です。

ただ、私から見ると特段変なところはなく、そんな扱いをされてるのを見て気の毒になるとともに、いじめているクラスメイトへの不信感が募る原因ともなりました。

それから、BくんとWくん。この2人はアウト・オブ・カーストなのかぎりぎり三軍なのか微妙な立ち位置で、とにかくどっちも静か。

Bくんは浅黒い顔でいつも微笑んでおり、自分からしゃべることはなく、声が聞けるのは授業で指名されたときだけ。その際にも「ぼそぼそ……」と土塀を崩したような声で、3年間、彼のはっきりしたことばは一度も聞こえませんでした。

ただ、浅黒い顔で微笑んでいる、その表情だけを覚えています。

一方、色白のWくんはとにかくびびりで気が弱く、いつも困り果てたような顔をしていました。いちど彼と仲良くなろうと思って休み時間に「何してるの?」と話しかけてみたら、「えっ、あっ、いや、ああああああの、ゲ、ゲームッ」とのっけから驚いたような反応。

見ると、机の下に隠し、Wくんは携帯用のゲームをしていました。

「それって学校に持ってきていいの?」

「えっ、あっ、いやぁ、あああああああの、あの、あの、どど、ど、どうなのかな。う、うう、うげほっ!」

(……うげほ?)

あまりの狼狽ぶりに申し訳なくなり、私は「ごめんね」とつぶやいて、それ以上しゃべるのをやめてしまいました。

私を除く最後の一人、Mくんは例外的に途中でキャラクター変更を成し遂げた人物です。

彼はもともと1年生のうちは静かで真面目風のアウト・オブ・カーストだったのですが、2年生になったあたりで数週間の不登校となりました。

(ついに、このクラスからガチの不登校が出たか!?)

クラスのだれもがそう思ったでしょう。私もしょっちゅう休んでましたが、連続で1週間休むとかはなかったので、Mくんの長期欠席にはまた別種の緊張が走りました。

しかし、梅雨があけて夏本番のある日、Mくんは再び学校に現れました。しかもその風貌は以前と似ても似つかぬ茶髪! さらに、両耳にピアスまで!

どうやら、彼はひきこもっていたのではなく、不良の側に足を突っ込んでいたようなのです。

かつては黒髪で物静かだったMくんは、そこから態度にも余裕が出て、ぼっちではなくなりました。所属は二軍なのか三軍なのか微妙なポジションでしたが、とにかくスクールカーストの中には組み込まれたようでした。

もしアウト・オブ・カーストに捨て置かれるのがいやなのであれば、Mくんの変貌は参考とすべき模範と言えましょう。

私のスクールカースト外生活

5人目のぼっち、私はどうだったのかというと、1年生の2学期からは変わらずにぼっちでした。ただひたすらに、スクールカーストの外を這いずり回っていました。

修学旅行や遠足など、イベントのときだけは二軍にお邪魔させてもらってましたが、基本はひとり。

なので、とにかく話し相手がいない。これがキツい。

一軍からはなかば自発的に離れてしまいましたし、二軍三軍にもなじめない。というか、タイミングを逃した段階でもう入っていけない。

「他に4人もぼっちがいるんだから、ぼっち同士でつるめばいいじゃん」

なんてお思いですか? ノンノンノン、それは素人さんのご意見です。ぼっちとは、すなわち、汎用性のないパーツ。LEGOで言うと車輪とか窓みたいな特殊な部品。それ同士をくっつけようったって無理な話なのです。

実際、Bくんに話しかけても「ぼそぼそ……」だから聞き取れないし、Wくんは「うげほ」で会話が成立しませんから。

そんなわけで、学校へ行っても一言も口をきかないのが基本でした。クラスメイトはバイトがどうとか部活がどうとか、だれに彼女ができたとか田代まさしが捕まったとか楽しそうに雑談をしていましたが、一方の私は授業の合間も、お昼休みも、何なら授業中も、ただひたすらに本を読んでいました。

ヘルマン・ヘッセの小説にはじまってゲーテやドストエフスキーを読み、日本文学では太宰治の全集を読破、夏目漱石と芥川龍之介をかじったあと哲学方面にも進んでニーチェ、ショーペンハウアーを読み耽りました。

(1844-1900)

もともと理系人間だったのに、いつの間にか文学少年の出来上がりです。

そんな「本だけが友達」状態の私でしたが、しかし、実を言うとたった一人だけ稀に話をする人物がいました。

それは他のクラスの男子で、名前はわからずじまいでしたが、たまに駅などで顔を合わせると話しかけてくるのです。おそらく、私が常に一人なのを見て、「おかしな奴がいるぞ」と興味を持ったのでしょう。からかってやろうというつもりだったのかもしれません。

「何読んでるの?」

あるとき、また駅のホームで文庫本を読んでいると、友人たちといっしょに歩いてきた彼が、ニヤニヤしながら訊いてきました。

「ん? ヴァーミリオン」

と、私は答えました。すると、彼らコソコソと、

(それって官能小説じゃね? 違ったっけ?)

みたいなことを囁きあっている。

桜井亜美の『ヴァーミリオン』——当時、中古書店で古今東西の小説を買いあさった中の一冊です。たしかに、エロティックなシーンは多かった。しかし、純文学の古典にだってそういうシーンは数多くあるし、とりわけ不自然にも感じてなかったのですが……えっ、官能小説なの?

(しまった。なんでよりによって『ヴァーミリオン』を読んでるときに話しかけてくるんだよ。ニーチェの『ツァラトゥストラ』のときでもよかったのに。駅のホームでカバーもかけず官能小説を読んでるなんて、まるで変態じゃないか!)

内心は、あの日のWくんにも引けを取らぬ狼狽っぷり。「うげほっ!」って言いそうになった。

と、ドギマギしてるうちに電車がやったので、そこで会話は終了となりました。

何てことない、むしろ恥ずかしい体験ですが、思えばこれが、高校時代にだれかと本の話をした唯一の思い出です。

スクールカーストは一過性である

Felix Filnkoessl,Doshisha University,[CC BY-SA 2.0(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.ja)]

入学早々にアウト・オブ・カーストに堕ちた私は、その後浮上することもなく、ぼっちのまま卒業までを過ごしました。一人の友人もできなかったというのは悲しい話です。

ですが、あとで気づいたのです。スクールカーストなんて、ほんの一過性の、限定的なものだったということに。

浪人時代は予備校の寮に入っていたけど、そこでは親しい友人もでき、高校時代よりはるかに充実した受験生ライフを送ることができました。大学では学科・サークル・語学クラスなど複数のつながりで友人ができ、人間関係には何の問題もなかった。

KくんへのいじめもMくんの不良化も、あるいは私の孤立も、すべては高校の教室という特殊な場が生んだ一過性の悲劇であった、と言えましょう。

私は卒業まで我慢してしまいましたが、その我慢には何の意味もなかった。「あれはあれでいい経験だった」とか「忍耐力を学んだ」なんて、分別顔した大人ぶるつもりは毛頭ありません。そんな世迷いごとを吐く連中が多すぎる。

はっきり言います。アウト・オブ・カーストでの生活など、しなくていいマイナスの経験でした。

もし同じような境遇の方がいれば、1日でも早く通信制高校か定時制に編入することをおすすめします。